Nos places de village, nos cafés du commerce, nos forums de discussion se sont largement déplacés. Aujourd’hui, une part immense du débat public et de nos interactions sociales se déroule sur des plateformes numériques. Ces nouveaux espaces, où s’échangent les informations qui animent nos territoires, ne sont pourtant ni publics, ni neutres. Ils sont la propriété d’un oligopole de géants technologiques qui façonnent nos conversations et nos économies.

Savoir qui se cache derrière nos écrans n’est pas une simple curiosité. C’est une question de pouvoir, de souveraineté et de citoyenneté. Comprendre la cartographie de cet empire numérique est la première étape pour saisir les enjeux qui se jouent pour nos collectivités et pour notre démocratie.

Le grand cadastre du monde numérique

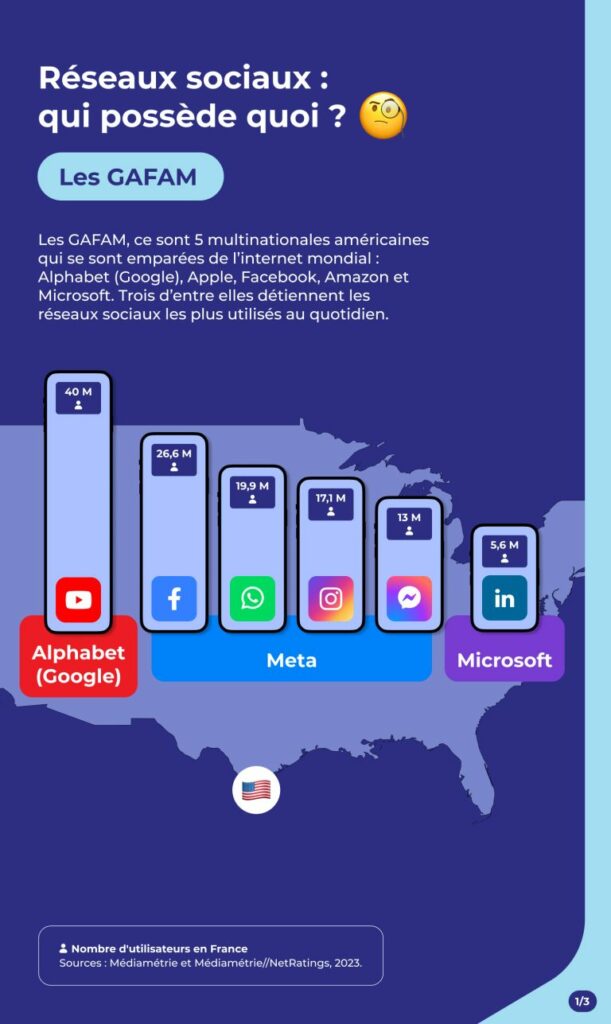

La concentration du pouvoir est spectaculaire. Un petit nombre d’acteurs, pour la plupart américains et que l’on regroupe sous l’acronyme GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), détiennent les clés de notre vie sociale en ligne.

À quel GAFAM appartiennent Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads ?

Ces quatre plateformes tentaculaires sont la propriété d’une seule et même entité : Meta. Le groupe fondé par Mark Zuckerberg a bâti un empire sans équivalent sur la communication interpersonnelle. Après la création de Facebook, il a racheté l’application de partage de photos Instagram en 2012, puis la messagerie sécurisée WhatsApp en 2014. Plus récemment, en 2023, il a lancé Threads pour concurrencer directement X (ex-Twitter). Cette galaxie d’applications permet à Meta de toucher la quasi-totalité des segments de la population.

À quel GAFAM appartient YouTube ?

La première plateforme vidéo du monde, qui est devenue un réseau social à part entière, appartient à Google (dont la maison mère est Alphabet) depuis son rachat en 2006. YouTube est une pièce maîtresse de l’écosystème Google. Il capte une part colossale de notre temps d’attention et génère des revenus publicitaires massifs, en synergie parfaite avec le moteur de recherche du groupe.

À quel GAFAM appartient LinkedIn ?

Le réseau social professionnel par excellence, LinkedIn, est tombé dans l’escarcelle de Microsoft en 2016. Pour le géant du logiciel, cette acquisition était stratégique. Elle lui a permis de renforcer son offre de services aux entreprises (Office 365, Teams, Azure) avec une plateforme incontournable pour le recrutement, le réseautage et la formation professionnelle.

À quel GAFAM appartient Twitch ?

La plateforme de streaming en direct, qui domine l’univers du jeu vidéo mais s’étend à bien d’autres domaines, est la propriété d’Amazon. Le géant du e-commerce a racheté Twitch en 2014, y voyant une opportunité de se positionner sur le marché du divertissement en ligne et de créer des synergies avec son abonnement Prime.

Qu’en est-il d’Apple ?

Apple occupe une place particulière. L’entreprise ne possède pas de grand réseau social, mais elle joue un rôle de gardien du temple. Avec son App Store, elle contrôle l’accès à toutes ces applications sur des centaines de millions d’iPhone. Elle a le pouvoir de dicter les règles, notamment en matière de confidentialité et de modèle économique, ce qui en fait un acteur aussi puissant que les propriétaires des plateformes eux-mêmes.

Les réseaux sociaux indépendants et les nouvelles puissances

Le paysage ne se limite pas aux GAFAM. D’autres acteurs majeurs ont émergé, avec leurs propres logiques de pouvoir. C’est le cas de X (anciennement Twitter), qui, depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk en 2022, est devenu une sorte de fief personnel où s’expérimente une vision radicale de la liberté d’expression.

L’autre puissance est bien sûr TikTok. Le réseau de vidéos courtes appartient au groupe chinois ByteDance. Son succès fulgurant en a fait un acteur incontournable, mais il soulève aussi des questions géopolitiques majeures sur la sécurité des données et l’influence potentielle de Pékin sur les contenus qui circulent en Occident.

L’économie de l’attention : un modèle qui façonne nos territoires

Si ces géants ont investi des milliards dans les réseaux sociaux, ce n’est pas par philanthropie. Leur modèle économique repose sur ce que l’on nomme l’économie de l’attention. Le service est gratuit, car l’utilisateur n’est pas le client : il est le produit. Le véritable client est l’annonceur.

Chaque interaction, chaque like, chaque vidéo vue, chaque message envoyé est une donnée qui vient enrichir un profil publicitaire d’une précision inouïe. Ce système a un impact territorial direct. Il aspire une part considérable des revenus publicitaires qui allaient autrefois aux médias locaux, ce qui fragilise la presse et l’information de proximité. Il crée des profils détaillés non seulement des individus, mais aussi des populations entières à l’échelle d’une ville ou d’une région, une connaissance fine qui échappe totalement aux acteurs publics locaux.

La souveraineté numérique, un enjeu au cœur des politiques publiques

Face à cette concentration de pouvoir, les territoires, et notamment l’Union européenne, ont commencé à réagir. Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) sont les instruments de cette tentative de reconquête. Ces règlements historiques visent à imposer des règles du jeu plus équilibrées.

Le DSA force les plateformes à plus de transparence sur leurs algorithmes et à lutter plus efficacement contre la désinformation et les contenus haineux. Le DMA, lui, s’attaque aux pratiques anticoncurrentielles des géants pour permettre à de nouveaux acteurs d’émerger. C’est une affirmation de souveraineté numérique : l’Europe signifie à ces entreprises qu’elles ne sont plus dans une zone de non-droit et qu’elles doivent respecter les règles du marché sur lequel elles opèrent.

L’émergence d’alternatives : vers une reconquête de l’espace public ?

En parallèle de la régulation, des alternatives techniques et philosophiques voient le jour. Des réseaux comme Mastodon ou Bluesky proposent un modèle décentralisé. Au lieu d’un serveur unique qui appartient à une entreprise, ils reposent sur une fédération de serveurs indépendants, souvent gérés par des communautés ou des associations.

Ces projets, encore confidentiels mais qui gagnent en popularité, sont des expériences fascinantes de gouvernance numérique. Ils explorent la possibilité d’un espace social en ligne qui ne serait pas soumis à la logique du profit et de la surveillance. Leur défi est immense : ils doivent encore prouver leur viabilité économique et leur simplicité d’usage pour espérer toucher un jour le grand public. Ils représentent néanmoins un espoir, celui d’un internet plus diversifié et plus démocratique.