Lorsque nous arpentons nos villes et nos villages, notre regard se porte souvent sur l’architecture des bâtiments ou la luxuriance des espaces verts. Pourtant, entre les deux, un art discret mais fondamental façonne notre environnement : la maçonnerie paysagère. Du parvis d’une mairie au muret qui borde un sentier rural, en passant par les escaliers qui relient les quartiers d’une ville escarpée, ces ouvrages de pierre, de brique ou de bois structurent nos paysages. Ils sont le squelette minéral sur lequel repose l’identité de nos territoires.

La maçonnerie paysagère est bien plus qu’une technique d’embellissement. C’est un outil stratégique d’aménagement qui répond à des enjeux de fonctionnalité, de durabilité, de gestion de l’eau et d’identité culturelle. C’est une discipline où le savoir-faire ancestral de l’artisan rencontre les défis écologiques et sociaux du 21e siècle.

Qu’est-ce que la maçonnerie paysagère ?

Avant d’analyser son impact, il est crucial de définir précisément cette discipline. Souvent confondue avec la maçonnerie traditionnelle, elle possède une identité et des finalités qui lui sont propres.

Plus qu’un simple mur : une discipline à la croisée des chemins

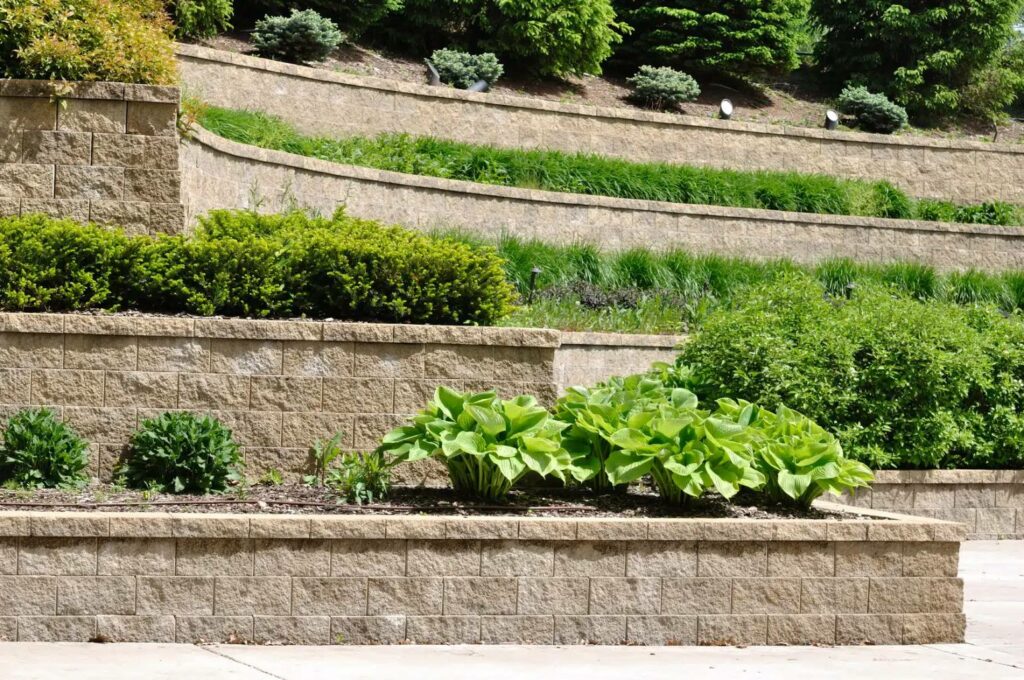

La maçonnerie paysagère englobe l’ensemble des ouvrages maçonnés qui sont intégrés dans un aménagement extérieur, qu’il s’agisse d’un jardin privé, d’un parc public ou d’un espace urbain. Elle ne vise pas à construire des bâtiments habitables, mais à créer et à organiser le paysage. C’est une discipline hybride, qui se situe à l’intersection de l’art du maçon et de la vision du paysagiste. Elle utilise les techniques de construction pour donner forme à une intention esthétique et fonctionnelle en plein air. Les réalisations peuvent être très variées : une terrasse pour créer un espace de vie, une allée pour guider les pas, un mur de soutènement pour dompter une pente, un escalier pour franchir un dénivelé, ou encore un bassin pour introduire l’élément aquatique.

Le rôle du maçon paysagiste, un artisan du territoire

Le professionnel qui exerce cet art, le maçon paysagiste, est un artisan aux compétences multiples. Il maîtrise évidemment les techniques de construction et la manipulation des matériaux (pierre, brique, béton, bois). Mais sa spécificité est de devoir composer avec le vivant. Il ne travaille pas sur des fondations inertes, mais sur un terrain en évolution. Il doit comprendre la nature du sol, anticiper le développement des végétaux, et surtout, maîtriser la gestion de l’eau. Ses ouvrages doivent être non seulement solides et esthétiques, mais aussi capables de s’intégrer durablement dans un écosystème, en assurant un bon drainage et en dialoguant avec les plantations qui les entourent.

L’empreinte de la maçonnerie dans l’espace public

Si la maçonnerie paysagère est bien connue des propriétaires de jardins, son rôle le plus structurant se révèle dans nos espaces publics. C’est là qu’elle devient un véritable outil d’urbanisme.

Structurer et hiérarchiser les lieux de vie

Dans un parc ou sur une place publique, les ouvrages de maçonnerie paysagère ne sont jamais gratuits. Un simple muret en pierre peut servir de banc public informel, délimiter une aire de jeux pour enfants, ou protéger un massif de fleurs. Des variations dans le pavage d’une place peuvent subtilement distinguer les zones de circulation piétonne des espaces de détente ou des terrasses de café. Les escaliers et les emmarchements ne se contentent pas de relier deux niveaux : ils créent des perspectives, des points de vue, et rythment la promenade urbaine. Ces éléments de « hardscape », comme les nomment les urbanistes, sont essentiels pour donner une fonction et une lisibilité à nos espaces de vie collectifs.

L’identité d’un territoire gravée dans la pierre

Le choix des matériaux est un acte fort qui ancre un aménagement dans son territoire. L’utilisation de pierres locales est un levier puissant pour affirmer une identité culturelle et géologique. Un aménagement qui emploie le granit rose en Bretagne, le calcaire de Bourgogne, l’ardoise en Anjou ou le basalte en Auvergne dialogue avec le paysage et l’architecture historique environnante. Il crée un sentiment d’appartenance et de continuité. Pour les collectivités, c’est un moyen de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux et de lutter contre l’uniformisation des paysages urbains.

Un savoir-faire au service de la transition écologique

Loin d’être une pratique passéiste, la maçonnerie paysagère, et notamment ses techniques les plus traditionnelles, apporte des réponses très modernes aux défis de la transition écologique.

La gestion de l’eau, un enjeu capital

Face à l’imperméabilisation croissante des sols en ville, qui aggrave les risques d’inondation, la maçonnerie paysagère offre des solutions. La pose de pavés perméables ou de dalles sur lit de sable permet à l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol, ce qui désengorge les réseaux d’assainissement. Les ouvrages de soutènement peuvent être conçus pour canaliser les eaux de ruissellement vers des noues paysagères, des sortes de fossés végétalisés qui favorisent l’infiltration et la biodiversité.

La pierre sèche, un patrimoine durable et un refuge pour la biodiversité

La technique de la pierre sèche, qui consiste à monter des murs sans aucun liant, est l’exemple parfait d’une pratique ancestrale et écologique. Ce savoir-faire, qui est reconnu par l’UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ne nécessite que de la pierre et la main de l’homme. Les murs en pierre sèche sont naturellement drainants et d’une durabilité exceptionnelle. De plus, les cavités entre les pierres deviennent de précieux refuges pour une petite faune (insectes, lézards) et une flore spécifique (lichens, fougères), ce qui en fait des corridors de biodiversité.

La technique au service de l’usage et de la sécurité

Au-delà de l’esthétique et de l’écologie, la maçonnerie paysagère remplit des fonctions essentielles qui garantissent la qualité et la pérennité de nos aménagements.

Rendre le territoire accessible

Dans les territoires au relief accidenté, la maçonnerie paysagère est indispensable pour rendre les espaces praticables par tous. La création d’escaliers aux normes, de rampes d’accès douces ou de chemins aux revêtements stables et non glissants est un enjeu d’accessibilité majeur, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les familles avec des poussettes. Elle permet de transformer une contrainte topographique en un atout paysager.

La durabilité comme principe fondamental

Investir dans un ouvrage de maçonnerie paysagère bien conçu, c’est faire le choix de la pérennité. La pierre, la brique ou le béton de qualité résistent aux intempéries, au gel et à un usage intensif pendant des décennies, voire des siècles. Pour une collectivité, c’est la garantie d’un aménagement qui demandera peu d’entretien, contrairement à des solutions plus légères mais moins durables. C’est un investissement qui valorise le patrimoine public sur le long terme.

Les défis et l’avenir d’un métier d’artisan

Malgré ses nombreux atouts, la filière de la maçonnerie paysagère fait face à des défis importants pour son avenir.

La transmission d’un savoir-faire menacé

Le principal enjeu est celui de la main-d’œuvre. Les métiers manuels, et en particulier ceux qui exigent un grand savoir-faire comme la taille de pierre ou la construction en pierre sèche, souffrent d’un déficit d’attractivité. La transmission de ces compétences, souvent acquises par des années de pratique, est un défi majeur. Assurer la formation des jeunes à ces techniques est essentiel pour préserver ce patrimoine et répondre à la demande croissante pour des aménagements de qualité.

L’innovation dans les matériaux et les techniques

Le secteur n’est pas figé pour autant. Il innove en permanence. De nouveaux matériaux composites ou recyclés apparaissent. Des liants plus écologiques et perméables sont développés. Les outils numériques, comme la modélisation 3D, aident à la conception de formes complexes. L’avenir de la maçonnerie paysagère réside sans doute dans sa capacité à marier ses savoir-faire ancestraux avec ces nouvelles technologies, pour créer des aménagements toujours plus performants, durables et esthétiques.

Vos questions sur la maçonnerie paysagère

Quelle est la différence fondamentale entre un maçon traditionnel et un maçon paysagiste ?

Le maçon traditionnel construit des structures habitables (murs de maison, fondations) sur un terrain préparé. Le maçon paysagiste construit des ouvrages non habitables (murets, terrasses, allées) qui doivent s’intégrer dans un environnement vivant et naturel ; il doit donc avoir des compétences en terrassement, en gestion de l’eau et une sensibilité au paysage.

La maçonnerie paysagère est elle toujours une pratique écologique ?

Pas systématiquement. L’utilisation de béton ou de pierres importées de l’autre bout du monde a un bilan carbone élevé. Cependant, elle devient très écologique lorsqu’elle privilégie des matériaux locaux, des techniques comme la pierre sèche, et des revêtements perméables qui favorisent l’infiltration de l’eau dans les sols.

Qu’est ce que la technique de la « pierre sèche » ?

C’est une méthode de construction ancestrale qui consiste à assembler des pierres sans utiliser de mortier ou de ciment. La stabilité du mur est assurée uniquement par l’ajustement précis des pierres entre elles. C’est une technique très durable, drainante et bénéfique pour la biodiversité.

Pourquoi les collectivités locales investissent elles dans la maçonnerie paysagère ?

Elles le font pour plusieurs raisons : pour structurer et embellir leurs espaces publics (places, parcs), pour rendre des sites accessibles (escaliers, rampes), pour gérer les eaux de pluie de manière durable (pavés perméables), et pour affirmer l’identité de leur territoire en utilisant des matériaux locaux.

Ce métier a t il de l’avenir avec les nouvelles technologies ?

Oui, absolument. Si le savoir-faire manuel reste au cœur du métier, les nouvelles technologies comme la conception 3D, les outils de découpe de précision ou les nouveaux matériaux écologiques offrent de nouvelles possibilités. L’avenir réside dans la combinaison de la tradition artisanale et de l’innovation technique.